昨天,无意中翻到普林斯顿高等研究院纪念杨振宁先生的文章,翻译转发到头条后,受到了众多条友的点赞与留言。

这无疑鼓励了我,并将去年普林斯顿高等研究院纪念李政道先生的文章,翻译并转发到此。

再次,向这两位中国双子星,致敬!

全文翻译如下:

李政道 (1926–2024)

李政道(Tsung-Dao Lee),曾任高等研究院(Institute for Advanced Study, IAS)数学/自然科学学部成员(1951–53, 1957–58)和教授(1960–62),于8月4日在旧金山的家中逝世,享年97岁。

在他杰出的职业生涯中,李政道在理论物理学领域取得了重大进展,撰写了300多篇研究论文和几本具有影响力的书籍。最值得一提的是,1957年,他在高等研究院工作期间,与他的同事杨振宁(Chen-Ning Yang)共同获得了诺贝尔物理学奖。他们因在弱相互作用中对宇称不守恒的革命性工作而获奖,这一发现从根本上改变了我们对物理学定律的理解。

在李政道和杨振宁的工作之前,大多数物理学家认为物理定律是对称的,这意味着任何物理过程的镜像行为应该与原始过程相同。这一原理被称为“宇称守恒”。然而,李政道和杨振宁意识到,对于负责某些类型放射性衰变的弱核相互作用,这一假设从未经过检验。他们提出了实验来测试宇称在这种相互作用中是否守恒。

实验由李政道和杨振宁的同事吴健雄(Chien-Shiung Wu)执行。她的工作表明,宇称在弱相互作用中确实被破坏了,这表明某些物理过程确实具有优先的“手性”(handedness),即它们的镜像行为与原始过程不同。这一发现是革命性的,因为它表明物理学家们经常视为理所当然的基本对称性之一,并非在所有情况下都成立。这些见解促使粒子物理学理论进行了重大修正,并增强了学者对支配宇宙的基本定律的理解。

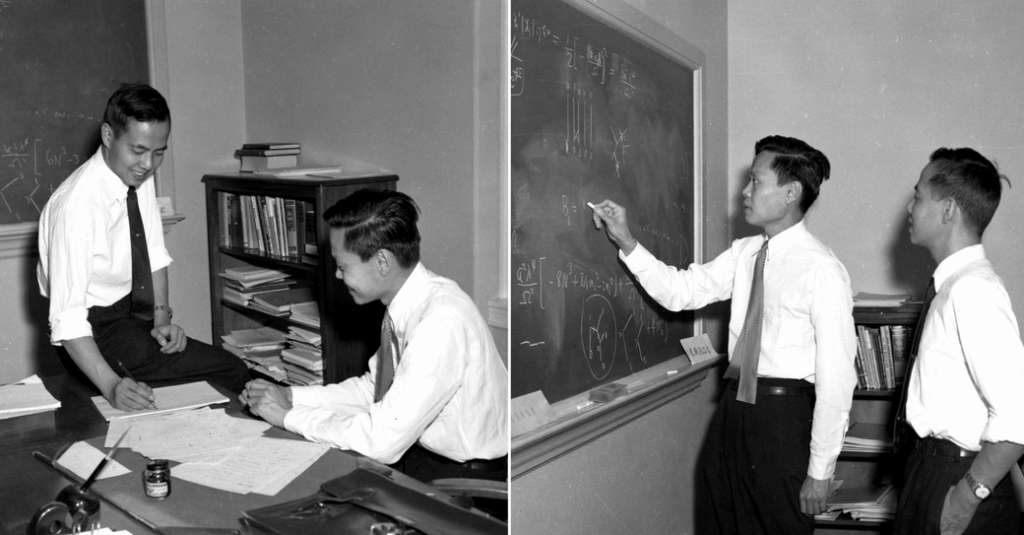

李政道和他的合作者杨振宁在高等研究院校园内工作。

尽管李政道最著名的是他对粒子物理学领域的贡献,但他早期的工作重点是恒星天体物理学。1950年,他完成了博士研究,论文主题是白矮星的氢组成。他的研究表明,这些恒星残骸含有极少的氢,具体而言,不到其质量的1%。这为白矮星代表了大多数恒星演化的最终阶段提供了有力证据。

著名理论物理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)在推荐李政道到高等研究院担任成员的信中,对他在该领域的研究表示赞扬。钱德拉塞卡的信中写道:“我与李先生的交往使我相信他的能力和独创性。他对理论物理学有着非凡的才能和好奇心。”李政道最初感兴趣的领域——白矮星——继续吸引着高等研究院天体物理学小组的学者们。马丁·A·和海伦·乔利安成员成思豪(Sihao Cheng)最近发表在《自然》(Nature)杂志上的研究提出了一种新理论,解释了为什么一部分此类恒星会停止冷却长达一百亿年。

李政道在高等研究院的时光对他学术生涯的塑造至关重要。在他1962年11月15日写给院长(1947–66)J. 罗伯特·奥本海默的信中,他写道:“我于1951年作为一名年轻的物理学成员来到高等研究院。从那时起,我在这里待了大约五年。[……] 因此,我几乎所有的科学工作都以这样或那样的方式与高等研究院相关。我感谢我在高等研究院的同事们多年来给予我的建议和启发;我还要向您,作为高等研究院的院长,表达我的感激之情,感谢您对我的影响,尤其是在我早期的形成阶段。”

作为一位在美国取得巨大成功的华裔科学家,李政道也成为了中国和西方科学界之间重要的桥梁。他通过建立诸如**中美联合招考物理研究生项目(CUSPEA)**等项目,为培养中国科学家付出了巨大的努力。在2007年接受诺贝尔奖官网(NobelPrize.org)主编亚当·史密斯(Adam Smith)的采访时,李政道描述了在20世纪70年代末和80年代,“一个中国大学毕业生没有办法去美国或加拿大或任何地方学习”,因为费用太高。他的项目最初主要是为了支持学习物理学的学生,后来通过他的朋友和同事的努力,扩展到也资助生物学以及其他领域的学生。李政道的工作被形容为使中国物理学“基础越来越稳固”。

[……]

李政道的一生和职业生涯体现了挑战既定科学原则、追求知识边界的力量。他的求知欲、创新思维以及对科学和科学界的奉献将继续激励高等研究院内外的学者们,影响后代。

日期 2024年8月7日

原文链接:https://www.ias.edu/news/remembering-tsung-dao-lee