无意中翻到普林斯顿高等研究院纪念杨先生的文章,全文翻译如下:

杨振宁 (1922–2025)

杨振宁(Chen Ning Yang),曾任普林斯顿高等研究院数学/自然科学学部教授(1955–66)和成员(1949–54),于2025年10月18日逝世,享年103岁。

在他的整个职业生涯中,杨振宁重塑了现代理论物理学,他将大胆的物理洞察力与数学的优雅性结合在一起。在高等研究院期间,他完成了一系列影响粒子物理学、统计力学和几何学的研究工作。他著名的思想包括现今所称的杨-米尔斯理论(Yang–Mills theory),以及与李政道(Tsung-Dao Lee)合作:证明自然界在弱相互作用中违反宇称对称性。这些贡献重新定义了科学家们对宇宙基本力和对称性的认知。

在杨振宁和李政道于普林斯顿高等研究院合作之前,大多数物理学家都假定物理定律在空间反射下是对称的,即一个过程及其镜像的行为应该完全相同。杨振宁和李政道认识到,这一“宇称守恒”原理从未在控制某些形式放射性衰变的弱核相互作用中得到检验。他们提出了具体的实验来验证这一假设。吴健雄(Chien-Shiung Wu)及其合作者进行了决定性的测试,结果表明弱过程确实区分了左和右。这一结果颠覆了当时的固有观念,并促使人们对基本相互作用进行了重新思考,为杨振宁和李政道赢得了1957年诺贝尔物理学奖。吴健雄的贡献在1978年获得了首届沃尔夫奖(Wolf Prize)的荣誉。

杨振宁在普林斯顿高等研究院的岁月也是二十世纪物理学中另一项最重要的理论突破的发源地。1954年,杨振宁与罗伯特·L·米尔斯(Robert L. Mills)共同引入了非阿贝尔规范理论(non-Abelian gauge theories)背后的数学框架。借助这些理论,物理学家能够仅基于几个简单的对称性原理对基本粒子进行分类并理解它们之间的相互作用。杨-米尔斯框架仍然是现代物理学的基石,是粒子物理学标准模型(Standard Model of particle physics)的基础,这也许是科学史上最成功的理论。

杨振宁的能力及其对学术的贡献受到了他在普林斯顿高等研究院的同辈们的高度认可。1953年,当时的院长J. 罗伯特·奥本海默(J. Robert Oppenheimer)致信国家科学基金会,支持杨振宁申请前往日本参加会议的差旅费,他在信中称杨振宁“确实是世界上最杰出的年轻理论家之一”。奥本海默接着写道:“如您所知,此次会议的两个主要主题是高能物理和基本粒子,以及低温物理、液氦和凝聚。杨博士是这两个领域的专家,他的出版物引起了全世界的兴趣。”

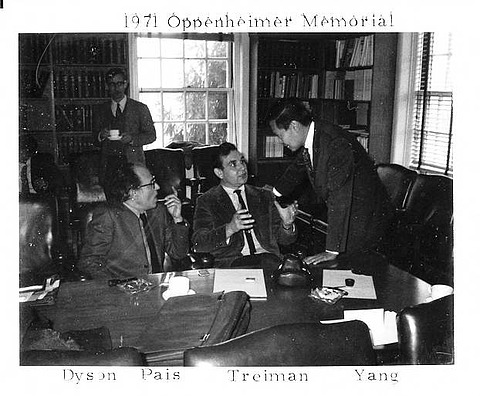

杨与弗里曼·戴森(自然科学学院教员,1953-2020)、亚伯拉罕·佩斯(数学学院教员,1950-1963)以及理论物理学家萨姆·特雷曼一起,出席了1971年在IAS举行的J·罗伯特·奥本海默庆祝活动。

杨振宁本人的一封早期信件表达了他对在普林斯顿高等研究院从事好奇心驱动研究的机会所感到的兴奋和对奥本海默的感激之情。在他1950年3月1日正式接受奥本海默提供为期五年成员资格的信中,杨振宁写道:“我对这项任命深感荣幸,我希望能够充分利用您为我提供的提升作为一名物理学家的绝佳机会。”

杨振宁于1966年离开普林斯顿高等研究院,前往石溪大学(Stony Brook University)任教,他被任命为阿尔伯特·爱因斯坦物理学教授,并担任该校理论物理研究所的首任所长,该研究所现已更名为杨振宁理论物理研究所(C. N. Yang Institute for Theoretical Physics)以示纪念。在他职业生涯的后期,他回到北京清华大学担任教授,并在那里创立了清华大学自己的高等研究中心。

杨振宁在普林斯顿高等研究院的岁月无疑对他创立清华大学高等研究中心起到了关键作用。清华大学高等研究中心明确表示自己是以普林斯顿高等研究院为蓝本建立的,尽管它位于大学环境中。杨振宁所倡导的目标是“帮助在中国建立科学研究的学术卓越传统”。在培育这一事业的过程中,杨振宁将普林斯顿高等研究院的精神跨越大陆传播,在中国播下了持久的独立探究和合作文化的种子。

杨振宁的遗产贯穿于整个现代物理学。对于普林斯顿高等研究院内外的学者而言,他都是敢于质疑假设和具备建立持久思想纪律的典范。

日期 2025年10月21日

原文链接:https://www.ias.edu/news/in-memoriam-chen-ning-yang